마이크로소프트

우리가 다른 사람들과 대화를 이어간다는 것은 숨을 쉬고 밥을 먹는 것만큼 자연스러운 것처럼 보이지만 엄밀하게 생각하면 그리 쉬운 일은 아니다. 대화는 사람들 사이에 공통의 지식과 경험과 언어와 감정이 있을 때에야, 그리고 무엇보다 상대방과 대화하고자 하는 의지가 있을 때에야 시작될 수 있다. 한 번 시작된다고 해서 계속될 수 있는 것도 아니다. 내가 전달하고 싶은 이야기도 생각하면서 대화해야 하고 또 상대방이 이해할 수 있는 말로 그리고 상처받지 않는 방식으로 대화해야 그것이 지속될 수 있다. 적어도 의사소통이론에서 말하는 ‘의사소통적 합리성’이나 ‘언어적 상호이해’가 대화의 기본이다. 그런데 이러한 의사소통의 기본이라는 것은 일상의 대화에서 쉽게 찾을 수 있는 것이 아니다. 누군가와 대화할 수 있다는 것은 서로 수많은 공통의 기본 조건들과 상호간의 이해를 우선 갖추었다는 것이며 이것은 매우 고귀한 것이기 때문이다.

얼마 전 인공지능 로봇들끼리 자기들만 아는 이상한 언어를 만들어 사용하는 것이 발각돼 개발자들이 시스템을 강제로 종료시키고 말았다는 요지의 매우 기이한 뉴스 기사들이 쏟아져 나왔다. 기사를 들여다보면, 페이스북 인공지능 연구소에서 고객을 응대하기 위한 목적으로 연구하던 대화 프로그램인 챗봇(chatbot)이 인간이 이해할 수 없는 새로운 언어로 대화를 시도하는 것이 확인됐다는 놀라운 소식이다. 내로라하는 국내 언론들은 스카이넷이 도래했다거나 드디어 특이점에 근접했다는 이야기들을 거침없이 보도했다. 사회관계망서비스 이용자들은 이 기사들을 공유하면서, 기계가 인간 몰래 자기 언어를 구사한다는 점이 너무 무섭다는 반응이었다.

물론 머지않아 오보로, 아니 오해와 억측 그리고 새로운 기술에 대한 몽매한 이해가 빚어낸 해프닝으로 판명되었지만, 되짚어볼 필요는 있다. 애초에 그 연구는 기계 학습(machine learning)의 방법을 사용해 인공지능에 협상하는 능력을 탑재하고 향상시키기 위한 것이었다. 두 챗봇을 무한 반복하여 대화하고 협상하도록 시킴으로써 기계가 협상하는 능력을 스스로 배우고 훈련하게 하고 그것을 이후 인간과 대화하는 에이전트에 적용하려는 목적이었다. 예컨대, 두 챗봇 혹은 챗봇과 사람 사이의 끊임없는 대화를 통해 책 두 권, 모자 한 개, 공 세 개를 어떻게 나눠가질 것인가를 협상하도록 하고 그 결과에 따라 인센티브(점수)를 주는 식으로 훈련은 이루어졌다. 문제는 두 챗봇에게 협상을 맡겨두었을 때 사람이 더 잘 알아들을 수 있는 영어를 사용하면 인센티브를 더 주도록 기계 학습 알고리즘을 설계를 했어야 하는데 그 과정을 실수로 누락한 것이다. 두 챗봇은 인간이 굳이 잘 알아들어야 할 필요가 없었기에 아무런 언어적 제약 없이 대화(그것을 대화라고 부를 수 있다면)를 주고받은 것이다. 그러다보니 챗봇의 대화에는 무의미한 단어가 반복되거나 문법상 필요한 단어가 생략되기도 했다.

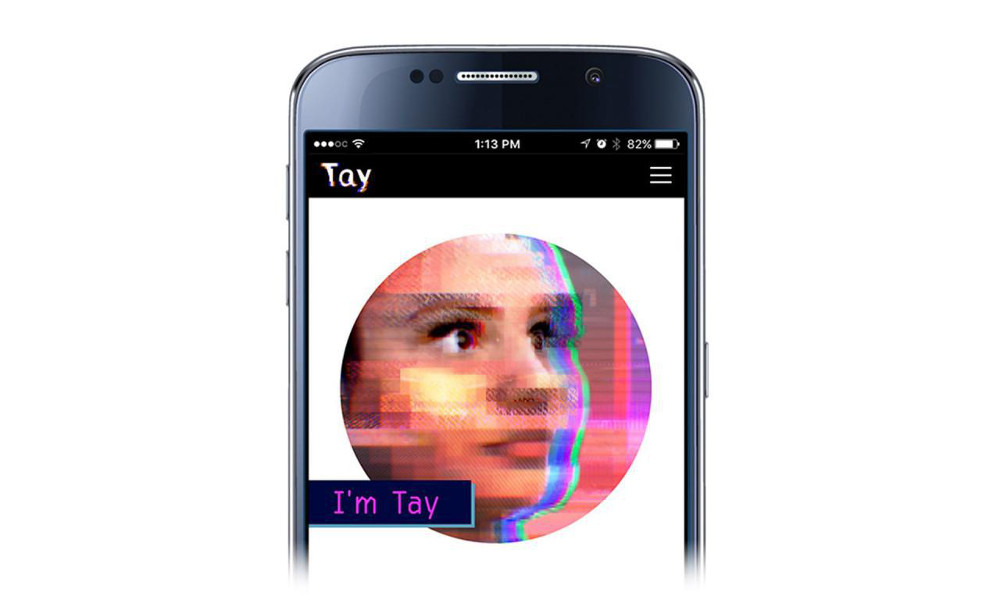

미디어통신 기업이 만드는 챗봇의 실체

이런 내용을 자세히 파악하지 않고 선정적인 외국 기사 내용을 가져다 그대로 국내에 기사화하는 언론도 문제이긴 하지만, 이 기사를 접하고 영화에서 본 것처럼 무시무시한 기계들이 지배할 세상이 곧 도래할 것처럼 사람들이 일종의 공포를 느꼈다는 점도 인상적이다. 앞으로 인공지능은 인간이 이해할 수 없는 언어를 만들어 사용할 것이라는 점은 어쩌면 당연하기도 하고 반드시 그래야만 할 것 같기도 한데(2진수로 이루어진 기계어나 코딩을 생각해보라), 왜 그렇게 기계들의 인공적 언어를 두려워하는 것일까? 아무래도 사람들에게는 지금 벌어지는 인공지능이나 로봇 기술의 발전이 우리 삶을 편하게 해주리라는 기대보다도 그들이 우리를 대체하게 될 것이라는 두려움이 더 큰 것 아닌가 싶다. 물론 이 두려움의 실체가 영 없지는 않다.

대화가 가능한 기계를 만들고 그들의 언어를 인간의 언어답게 만들고자 많은 미디어 기업들이 노력하는 이유는 단기적으로는 무난한 대화가 가능한 디지털 개인 비서 시스템을 개발하기 위해서다. 애플, 아마존, 구글과 같은 글로벌 IT 대기업뿐 아니라 KT, SK텔레콤, 네이버와 같은 국내 미디어 통신 업체들도 인공지능 음성 대화 시스템 개발에 힘쓰고 있다. 쇼핑, 음악, 날씨 정보, 일정관리, 소셜 서비스, 홈오토메이션 등 다양한 영역에 걸쳐 대화를 통한 개인의 맞춤형 정보 제공과 서비스 실행을 담당하는 기기들이 서서히 개인과 가정에 자리 잡고 있다. 컴퓨터를 켜고 키보드를 누르는 대신 항상 켜져 있는 디지털 비서에게 말로 모든 것을 지시하거나 요청하는 일은 얼마나 편하고 효율적인가. 운이 좋은 경우 집안에 도둑이 들었을 때 경찰을 불렀으면 좋겠다고만 해도 인공지능 비서가 경찰에 전화를 하기도 할 것이다. 운이 나쁜 경우라면 아이들이 가지고 싶은 장난감을 온라인 쇼핑으로 마구 주문해서 어느 날 택배 박스가 집 앞에 쌓일 수 있기는 하지만.

아직까지 인공지능 챗봇들은 우리와 제대로 대화할 수 있을 만큼 준비를 갖추지 못했다. 우리의 말을 이해하지도 못할 뿐 아니라(그들은 데이터 코드를 처리할 수 있을 뿐이다), 소통하려는 의지도 합리성도 갖추지 못했다. 그들이 가지고 있고 더 많이 가지려고 하는 것은 오히려 우리의 데이터다. 우리가 궁금해 하는 정보, 우리가 주문하는 물건, 우리의 일정과 선호하는 환경, 우리가 다른 사람들과 나누는 대화의 내용 등 우리와 관련된 모든 데이터다. 이런 데이터의 수집을 통해 우리를 알아가고 우리에게 맞춤된 정보를 제공함으로써 (그들이 생각하는) 대화를 더 잘 할 수 있을 테니까. 그러니 실은 우리가 두려워해야 할 것이 있다면, 인공지능 챗봇이 우리에 대해서 너무 많은 데이터를 수집해 자기가 우리 자신보다 더 우리를 잘 안다고 착각하게 되는 것은 아닐까? 그래서 우리가 정말 원하는 것이 아니라 그것이 생각하기에 우리가 원하는 것이라고 착각하고 있는 온갖 맞춤형 정보와 환경 속에서 살게 되는 것은 아닐까? 우리는 단지 말이 통하는 누군가를 원할 뿐인데.[워커스 34호]