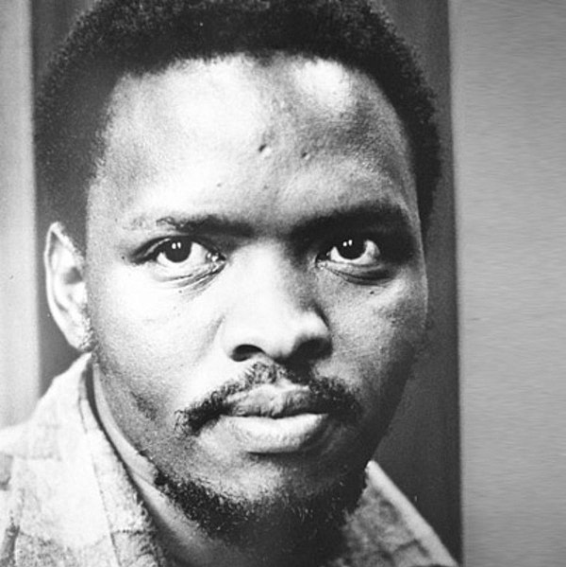

스티브 비코, 출처 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steve_Biko_ Portrait_saho.jpg

1980년대 후반부터 1990년대 중반까지의 시기는 흔히 힙합의 황금기로 꼽힌다. 특히 엔더블유에이(N.W.A)를 필두로 하는 미국 서부의 음악인들은 전례 없이 과격한 가사를 선보이며 기존의 뉴욕 힙합과는 다른 갱스터 랩을 발전시켰고, 수많은 비판에도 상업적 성공을 거두며 힙합의 주류로 올라섰다. 같은 시기 뉴욕에서는 사뭇 다른 모습의 힙합 운동이 등장했다. 유쾌하면서도 진지하며 아프리카적 요소들을 음악에 녹여낸 이 새로운 움직임은 거침없는 갱스터 랩과는 다른 방식으로 힙합을 한 단계 진화시켰다. 이 움직임을 주도한 것은 네이티브 텅스(Native Tongues)라고 자처한 젊은 음악인들이었다. 이들은 엔더블유에이나 퍼블릭 에너미처럼 직설적인 메시지를 전달하는 대신 한발 물러나 개인과 사회의 문제를 진지하게 탐구했고, 이후 ‘의식있는(conscious) 랩’이라고 불린 양식의 발전에 큰 영향을 줬다.

뉴욕 퀸스 출신 그룹인 어 트라이브 콜드 퀘스트(A Tribe Called Quest)는 네이티브 텅스의 일원으로, 이들이 1993년 발표한 세 번째 앨범(<Midnight Marauders>)은 ‘스티브 비코(Steve Biko, stir it up!)’라는 곡으로 시작한다. 제목과는 달리 이 곡에는 남아프리카공화국의 운동가 스티브 비코에 대한 언급이 거의 없고, 멋있는 음악을 하겠다는 자신감 넘치는 가사만 가득하다. 그럼에도 이 곡의 제목은 다른 어떤 표현보다도 이들이 힙합을 통해 무엇을 하고자 하는지를 분명히 드러냈다. 스티브 비코라는 이름은 ‘흑인 의식’의 동의어였다. 즉, 이들은 힙합을 통해 흑인 의식을 ‘각성(stir it up)’시킬 생각이었다. 1946년 태어난 반투 스티븐 비코는 남아공 이스턴케이프주의 킹윌리엄스타운에서 자라났다. 그가 두 살도 되기 전인 1948년 네덜란드계 백인인 아프리카너들의 정권은 인종 격리로 악명 높은 아파르트헤이트 체제를 출범시켰다. 백인 국민당 정권은 1960년 샤프빌에서 아프리카민족회의(ANC)와 범아프리카주의자회의(PAC) 등이 주도한 집회의 흑인 시위대에 발포해 69명을 학살했고, 뒤이어 넬슨 만델라와 로버트 소부퀘 같은 지도자들을 체포하면서 흑인 정치 운동을 무력화했다. 비코가 운동가로서의 생애를 시작한 1960년대 중반은 이처럼 남아공의 흑인 정치에 공백이 생긴 시기였다.

1966년 의과대학에 진학한 비코는 아파르트헤이트에 반대하는 다인종 학생운동 조직에서 활동을 시작했다. 그러나 곧 그는 백인 자유주의자들이 주도하는 학생운동이 흑인의 투쟁에 도움이 되지 않으며, 아파르트헤이트 체제 내에서는 기만에 불과하다는 확신을 가지게 됐다. 이러한 생각으로 그는 1968년 흑인 학생들만의 조직인 남아프리카학생연합(SASO)의 창설을 주도했고, 1972년에는 학생운동의 틀을 벗어난 대중 조직인 흑인민중회의(BPC)를 탄생시켰다. 그는 아파르트헤이트에 비판적인 백인 자유주의자들을 싫어하지 않았으나 그들의 지도와 도움으로 흑인 해방을 달성할 수 있다는 생각만큼은 단호히 배격했다. 그의 운동은 흑인 의식을 고양시키기 위한 활동이었다. 비코에 앞서 흑인 의식의 문제를 지적한 마르티니크 출신 사상가 프란츠 파농과 동시대 미국에서 독자적 흑인 운동을 주장하던 맬컴 엑스 및 블랙 파워 운동가들이 그의 영감이 됐다. “압제자들이 손에 든 가장 강력한 무기는 압제받는 사람들의 의식”이라는 말을 남긴 그는 억압적 체제에 대항하려면 무엇보다 흑인의 정체성을 확립하고 자긍심을 불러일으키는 일이 중요하다고 봤고, 이런 생각은 “검은 것은 아름답다”라는 구호로 표현됐다. 그에게 흑인 의식 운동이란 단순히 반정부 투쟁을 의미하는 것이 아니었다. 그것은 흑인 해방을 위해 백인 부르주아 문화를 단호히 거부하고 억압적인 사회경제 구조를 완전히 전복해야 한다는 급진적인 주장이었다. 비코는 공산주의자는 아니었으나 혁명적이고 사회주의적인 전망을 가졌던 인물이었다.

1973년부터 비코는 정치활동을 금지당했고 심지어 그의 발언을 인용하는 일도 허용되지 않았다. 그럼에도 그는 공동체 운동을 조직하고 정치범 지원 기금을 조성하는 등 체포를 감수하면서 활동을 계속했다. 결국 그는 테러법 위반 혐의로 체포당했고, 고문이 동반된 취조 과정에서 뇌손상을 입어 1977년 9월 12일 30세의 나이로 사망했다. 경찰은 처음 그가 단식투쟁 끝에 사망했다고 밝혔다. 이후에는 스스로 벽에 머리를 부딪쳐 사망했다고 주장했으나 그 말을 믿는 사람은 없었다. 비코 이전에도 경찰 조사 중 수십 명의 흑인 운동가들이 사망했고, 그들의 사인이 자살, 자연사, 사고사, 불명 등으로 발표됐기 때문이었다. 비코의 사망으로 기소된 사람은 아무도 없었고, 오히려 얼마 지나지 않아 모든 흑인 의식 운동 조직의 활동이 금지됐다.

퍼블릭 에너미, 브랜드 누비언, 사울 윌리엄스, 와이클리프 장처럼 흑인 의식에 관심이 많은 힙합 음악인들이 자신들의 가사에서 비코를 언급했고, 때로는 비코의 사상을 급진적인 주장과 연결하기도 했다. 미국의 듀오 데드 프레즈는 자신들이 비코처럼 검다고 말하며 “나는 아프리카인이야. 아프리카계 미국인이었던 적은 한 번도 없어(I’m a African)”라는 결론을 내렸다. 자신을 “마이크를 잡은 스티브 비코(‘Fire in The Booth Part 4’)”라고 소개한 영국의 지적인 래퍼 아칼라는 비코의 흑인 의식이 특정 피부색을 가진 사람들의 문제가 아니라 모든 억압받는 사람들의 문제라는 점을 이해한 것 같다. 이 곡에서 그가 남아공 샤프빌 학살 같은 흑인 민중의 억압뿐 아니라 원자폭탄에 희생된 일본인들까지 포함한 세계 각지의 전쟁 피해자들, 마녀재판과 여성 할례로 피해를 입은 여성들까지 언급한 것은 그런 이유일 것이다. 여전히 많은 힙합 뮤지션들은 음악을 통해 비코가 하고자 했던 일인 흑인 의식의 고양을 실천하고 있다. 남아공 정부가 은폐하고자 한 비코의 사인은 그의 친구였던 백인 언론인 도널드 우즈가 폭로했다. 비코 관련 글의 출간이 금지된 상황에서 우즈는 영국으로 망명해 비코가 정부에 의해 살해당했음을 폭로하는 책을 냈고 세계적인 반향을 일으켰다. 이후 비코와 우즈의 이야기는 1987년 영국에서 ‘자유의 절규(Cry Freedom)’이라는 이름으로 영화화되기도 했다. 이 책과 영화 역시 당연히 남아공에서는 볼 수 없었다. 비코의 사망에 관련된 인물들은 아파르트헤이트 체제가 무너진 후 재조사를 통해 어느 정도 밝혀졌지만 공소시효 만료와 증거 부족으로 누구도 기소되지 않았다. 남아공에는 흑인 권력이 등장했지만 비코가 생각했던 사회경제적 구조의 변화는 일어나지 않았다. 대신 많은 흑인 민중들은 백인들이 만들어내고 흑인 권력이 집행하는 신자유주의 체제의 억압을 경험해야만 했다. 오늘날 남아공의 고위 인사들은 비코를 위대한 운동가로 추앙하고 있지만, 비코가 진정으로 원한 것이 그런 식의 명예는 아니었을 것이다. 어떤 의미에서 그것은 비코 정신을 기만하는 것이기도 하다.