랩은 시인가? 물론 이 물음에 정답은 없다. 그렇지만 랩을 시에 비유하는 래퍼들이 한없이 많다는 점만은 분명하다. 이런 비유는 단순히 자신의 실력을 자랑하기 위한 표현인 경우가 많다. 하지만 동시에 랩이 오락거리에 불과한 저급한 말장난이 아니라 존중받을 만한 진지한 예술형식이라고 주장하는 래퍼들의 항변이라고도 볼 수 있다. 힙합 역사상 가장 위대한 래퍼 중 한 사람인 케이아르에스원(KRS-ONE)도 역사적인 첫 앨범의 첫 곡 ‘Poetry’에서 그런 의도를 분명히 드러냈다. “넌 옆 사람을 죽이고 파괴하는 것밖에 모르는 것 같아. 그건 시가 아니라 미친 짓이야. 현실과는 먼 단순한 환상이지. 시는 상상력의 언어이자 긍정적인 창조의 형태야.”

사실 랩과 시의 관계는 더 깊다. ‘혁명은 TV에 나오지 않는다’라는 시로 유명한 길 스캇헤론이나, 블랙파워 운동의 급진적 주장들을 시에 담은 라스트포에츠는 1960년대 말부터 반복되는 리듬 위에 격정적으로 시를 읊는 새로운 예술양식을 보여줬다. 스포큰워드라고 불린 이 표현양식은 랩의 원형 중 하나로 꼽힌다. 뿐만 아니라 저 예술가들은 수차례 힙합 음악인들과 협업하며 힙합의 발전에 많은 영향을 주었다. 꾸준히 스포큰워드 작품을 발표해 온 사울 윌리엄스, 셰익스피어의 작품을 랩으로 표현한 영국의 아칼라, 수차례 한국어 시를 랩으로 옮겨 온 MC 메타처럼 여러 래퍼들은 랩과 시의 관계를 깊이 고민해 왔다. 최고의 랩 스타였던 투팍은 래퍼가 되기 전 많은 시를 남겼는데, 이 시들은 이후 출판됐을 뿐 아니라 동료 래퍼들에 의해 스포큰워드로 재탄생하기도 했다.

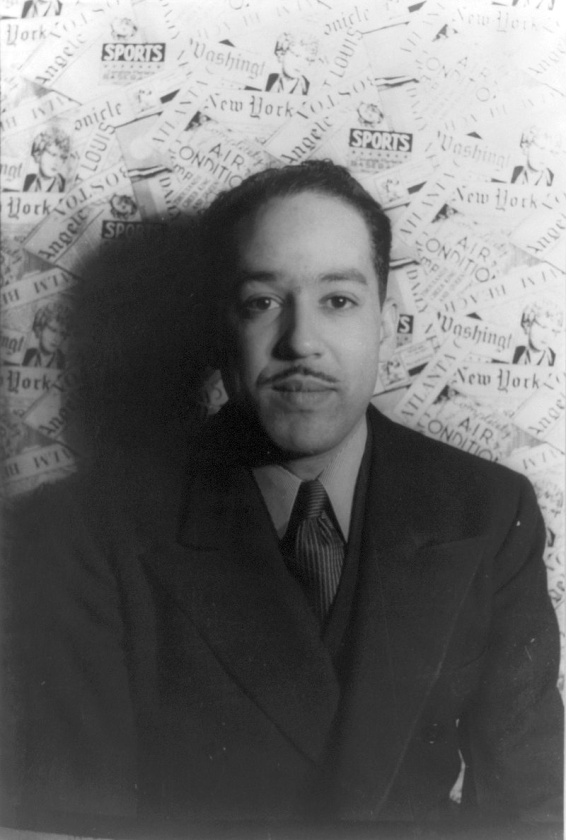

그렇다면 미국의 래퍼들이 사랑하는 시인은 누구일까? 나스, 블랙소트, 인스펙타 덱, 탈립 콸리처럼 뛰어난 작사가로 인정받는 래퍼들이 공통적으로 가리키는 인물이 있다. 미국을 대표하는 흑인 작가 랭스턴 휴스다. 언급한 래퍼들 외에도 휴스에게 영향 받은 래퍼들은 많다. 언더그라운드에서 꾸준히 활동하는 여성 래퍼 사락(Sa-Roc)은 “제이지가 아닌 랭스턴”이 자신을 만들었으며 여전히 휴스의 시를 되새긴다고 이야기했고(‘The Who’), 백인 래퍼 매클모어는 막 태어난 자신의 딸에게 보내는 곡에서 휴스의 작품을 읽으라고 권했다(‘Growing Up’). 전통적인 방식 대신 블루스와 재즈 형식을 도입한 시로 유명한 휴스는 이처럼 오늘날까지 널리 사랑받고 있다.

1901년 태어난 휴스는 부모의 이혼으로 캔사스 주의 마을에서 외할머니의 손에 자랐다. 고등학교 시절부터 글을 쓰기 시작한 그는 사회주의자들이 발행하는 잡지에서 클로드 맥케이 같은 흑인 시인의 작품을 접했고, 대중집회에서 사회당의 지도자였던 유진 뎁스의 반전 연설을 듣기도 하는 등 당대의 진보적인 사상에도 관심을 가졌다. 졸업 후 전미유색인지위향상협회(NAACP)에서 발행하는 잡지에 대표작인 ‘흑인이 강을 말하다’가 실리면서 그는 처음 시인으로서 이름을 알렸다. 그는 컬럼비아 대학에 입학했지만 학업은 뒷전이었고 대신 뉴욕 할렘의 활기에 빠져들었다.

1923년 그는 화물선 심부름꾼으로 취직해 아프리카로 향했다. 고향으로 돌아가는 것 같은 감정에 그는 큰 기대를 가졌지만 아프리카 항구에서 만난 현지인들의 반응은 그를 당황시켰다. 그들은 휴스를 자신들보다 피부색이 밝은 유색인이나 심지어 백인으로 보았고, 백인의 일을 돕는 휴스와 같은 유색인들에게 호의적이지도 않았다. 충격을 받으며 아프리카의 여러 항구를 돌아본 후 그는 파리로 가 클럽 문지기, 접시닦이, 웨이터 등을 전전한 후 뉴욕으로 돌아왔다. 세탁소와 식당에서 일하며 다시 학업을 이어나가던 그는 이제 자신이 관찰하고 겪은 흑인의 삶에 관한 시를 써 나갔고, 1920년대 뉴욕의 흑인 문예운동인 할렘 르네상스의 대표작가로 주목받기 시작했다.

휴스의 시는 백인의 인종적 편견을 깨부술 뛰어난 흑인의 모습을 원하던 흑인 지식인들의 취향에는 맞지 않았다. 기존의 운율을 무시하며 흑인의 구어체로 민중의 솔직한 감정을 표현하는 그에게는 ‘할렘의 저급시인’이라는 혹평이 뒤따랐다. 그러나 그는 이런 비판에 전혀 개의치 않았다. 그가 쓰고자 한 것은 고상한 중산층 흑인의 삶이 아니라 흑인 혁명의 땅인 아이티에서 본 빈곤이었고, 시 낭송 순회여행을 하면서 본 미국 남부의 인종차별이었다.

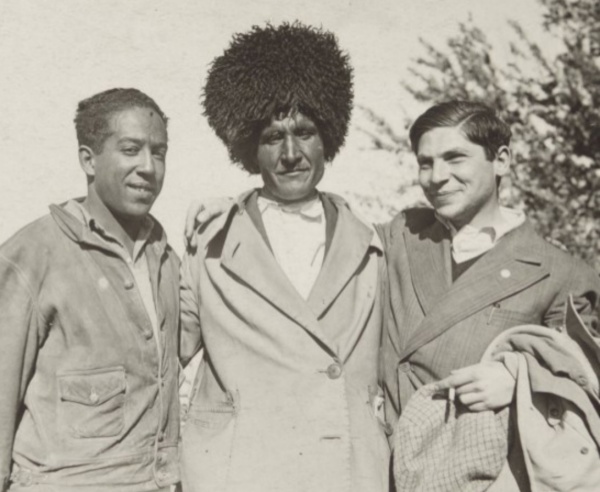

1932년 그는 미국 흑인에 관한 영화를 만들자는 제안을 받아 소련을 방문했다. 모스크바에서 그는 융숭한 대접을 받았지만 계획된 영화는 준비 부족으로 제작이 중단됐다. 그는 미국으로 돌아가는 대신 세계 대공황에도 끄떡없어 보이는 소련을 더 깊이 살펴보고자 했고, 무엇보다 소련의 인종 문제를 살펴보기 위해 아시아계 주민들이 거주하는 중앙아시아로 향했다. 그곳은 유럽에 비하면 지저분하고 발전되지 않은 곳이었지만 휴스가 강한 인상을 받은 것은 그런 것이 아니라 백인과 유색인이 평등하게 살고 있는 모습이었다. 이후 동아시아에서 그는 조선과 일본에서 자신을 위험인물로 간주하는 일본 경찰을 만났고, 중국에서는 백인 전용 호텔의 화려한 모습과 공장에서 노예처럼 일하는 어린이들을 보았다. 미국으로 돌아온 그는 1937년 흑인 신문의 통신원으로 내전 중인 스페인을 방문했다. 그곳에서 그는 프랑코군에 대항하기 위해 미국에서 건너온 흑인 자원병들이 여러 인종의 병사들과 한 부대에서 싸우는 모습을 보았다. 이는 미군에서는 결코 볼 수 없는 광경이었다. 이후 그가 더욱 급진적인 작품활동과 사회참여에 열중한 것은 자연스런 결과였다.

하지만 세계적인 작가였던 휴스도 매카시즘의 광기를 피해 갈 수는 없었다. 그는 공산당원은 아니었으나 사회주의적인 작품을 여럿 발표했고 미국의 공산주의자들과도 교분이 있었다. 1953년 그는 상원의원 조지프 매카시가 주도한 의회 청문회에 불려나가 자신이 공산주의자가 아님을 주장해야 했고, 감옥에 가지는 않았지만 여러 불이익이 뒤따랐다. 그는 이후 급진적인 시와 거리를 두기 시작해 그를 지지했던 좌파들로부터 비판받기도 했지만 1967년 사망할 때까지 존경받으며 계속해서 작품 활동을 이어나갔다.

|

|

▲ 중앙아시아 여행 당시의 휴스(좌). 오른쪽은 당시 독일공산당원이었던 헝 가리 출신 작가 아서 쾨슬러./ https://www.blackpast.org/global-african-history/langston-hughes-visit- soviet-union-1932-1933/

|

래퍼들이 가장 자주 인용하는 휴스의 시인 ‘할렘’에서 그는 도시 흑인의 삶에 대해 다음과 같이 물었다. “지연된 꿈에 무슨 일이 일어날까? 태양 아래의 건포도처럼 말라 버릴까? 염증처럼 곪아서 흘러내릴까? 썩은 고기처럼 악취가 날까? 시럽으로 만든 사탕처럼 굳어서 설탕이 묻어날까? 어쩌면 무거운 짐처럼 무너져 내릴 수도 있겠지. 아니면 터져버릴지도?” 휴스만큼이나 진보적이고 날카로운 래퍼 킬러 마이크는 오늘날 도시 흑인의 삶을 묘사하면서 선택지 하나를 추가하기도 했다. “지연된 꿈에 무슨 일이 일어날 지 물었지요, 랭스턴 씨? 스스로를 죽이고 있어요, 아틀란타에서는요.”(‘Anywhere But Here’) 랩이 시인지는 잘 모르겠다. 하지만 위대한 시인인 휴스를 떠올리게 하는 래퍼들이 있다면 그것만으로 충분하지 않은가.