장애인 이동권 투쟁보고서-버스를 타자!, 박종필 | 2002 | 58min

명숙(인권운동사랑방)

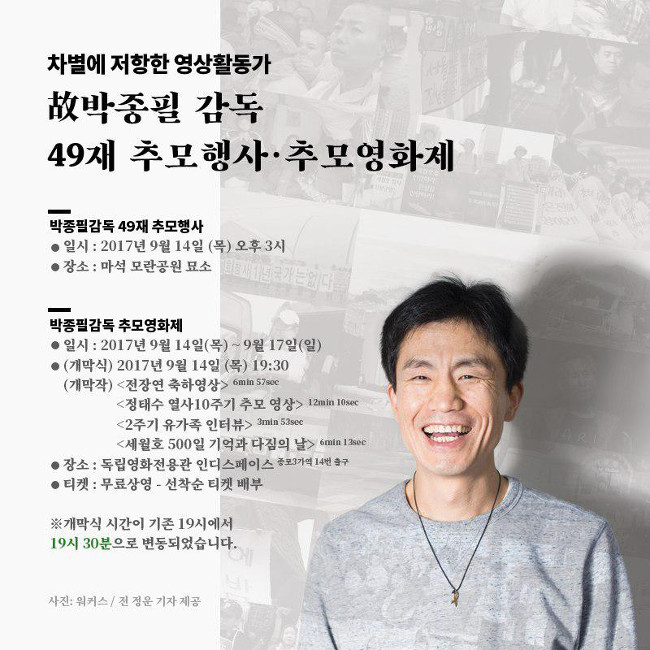

부질없게도 우리는 존재의 무게를 부재를 통해 확인하곤 한다. 그래서 누군가를 떠나보내는 일은 반복돼도 익숙해지지 않는다. 지난 7월 28일 영상활동가 고 박종필 감독이 세상을 떠났다. 그리 멀지 않은 인연을 맺었던 그와의 관계를, 그의 삶을, 영화를 다시 틀며 되돌아본다. 애도란 누군가의 삶과 죽음을 기억하기다. 16회 여성영화제 개막작이었던 <그녀들을 위하여 For Those Who Can Tell No Tales>(야스밀라 즈바니치 감독)에서 보스니아내전에서 희생된 넋을 기리며 국화꽃을 흩뿌렸듯이, 고 박종필 감독의 생을 기리며 영화를 돌린다.

영상활동가 박종필

박종필 감독 앞에 붙은 ‘영상활동가’라는 수식어는 그의 삶과 작품세계를 잘 보여준다. 그는 운동으로서 영화를 만들었고, 영화로 다른 세상을 만들려는 사람들과 함께 했다. 그는 장애인이나 노숙인 차별이 없는 세상을 위해 애썼고, 세월호 참사의 진실이 밝혀지기를 바랐다. 누가 불러주지 않아도 장애인 투쟁의 현장에 와 있었고, 노숙인들의 곁에 있었다. 2015년부터는 416연대 미디어위원장으로서 세월호 투쟁과 유가족들의 삶을 담았으며, 병상에 눕기 전까지 세월호 선체인양작업을 기록했다.

그를 아는 다큐 감독들은 하나같이 ‘촬영이 뛰어난 사람’이라며 그와의 이별을 아쉬워했다. 그가 찍은 영상에선 미디엄샷이든 풀샷이든 인물과 장소의 구도가 매우 균형 있고 깔끔하다. 카메라 줌으로 인물로 집중하거나 상황으로 빠져나가는 장면에서, ‘박종필이 찍었군!’ 하는 생각이 머리에 스친다. 특히 <버스를 타자>에서 롱테이크샷으로 찍은 장애인 리프트가 계단을 올라가는 장면은 인상적이다. 느리게 그러나 위험하게 이동하고 있는 휠체어를 태운 리프트와 상반되게 계단을 빠르게 자연스럽게 올라가는 비장애인의 모습이 한 화면에 잡힐 때, 우리는 비장애인중심의 세상을 감지한다.

그는 다큐감독으로서 윤리에 민감했다. 영화 속 인물을 대상화하거나 도구화하지 않으면서 어떻게 그들의 삶을 담을 것인가를 고민했다. 작품 속 노숙인들에 대해 작품 성공에만 몰두한 건 아닌지 자문했다. 그가 노숙인 주말배움터의 교사로, 홈리스들과 수년간 같이 했던 삶을 보면 그 질문이 무색해지지만 그는 그 질문을 떼지 않으려 한 감독이었다. 10년 후 내놓은 <거리에서>는 그 방증이다. 윤리와 예술이 어긋날 때 그의 작품도 무너진다고 여겼는지 모른다. 그 균형을 잡을 수 있었던 건 삶의 현장에서 숱하게 보낸 시간으로 쌓은 관계와 투쟁현장에 밀착한 과정에서 작품이 나왔기 때문이다. 영상활동가로서 높은 밀도의 체험이 바탕이었다.

장애인동지에 대한 존경, <버스를 타자>

다큐멘터리영화는 단순히 기록영상이 아니다. 다큐멘터리라는 단어를 처음 쓴 존 그리어슨이 다큐멘터리를 “현실 세계의 창조적 처리”라고 했듯이 다큐영화도 매우 주관적이다. 박종필 감독의 영화마다 그들과 맺은 관계의 차이, 시선의 차이가 드러난다. <버스를 타자>는 장애인이동권투쟁을 기록한 영화다. 장애인들의 처절한 투쟁을 깊이 있게 다룬 이 영화는 장애인권 활동가들의 투쟁을 묵묵히 따라간다. 동지에 대한 찬사는 미사어구가 아니라 그들이 어떻게 싸우는지를 보여주는 것만 으로 충분하기 때문이 아닐까. 그래서 별도의 인터뷰 장면이 들어있지 않다. 그와 함께 다큐인에서 활동한 송윤혁 감독의 말에 따르면, 그는 ‘반차별 장애인운동가’라는 걸 매우 자랑스러워했다.

노숙인의 벗, <거리에서>

그와 다르게 <거리에서>는 대상과의 친밀도가 매우 많이 드러난다. 내레이션이 있고, 인물에 대한 이야기가 있기 때문이기도 하지만 실제 노숙인들과 그는 매우 가까웠다. 필자가 2007년 동자동 쪽방촌 건강권 관련 활동을 하면서 친해진 홈리스들과 만날 때면 박 감독이 보이곤 했다. 내가 박 감독을 자주 만났던 곳 중 하나도 홈리스 후원주점이나 홈리스 행사 때였다. 박 감독의 말마따나 그의 작품은 호박전이라고 할 만큼 영화 대신 후원주점에 낼 전을 부치곤 했다.

<거리에서>는 노숙인들이 거리에서 벗어나고자 하는 분투와 벗어나기 어려운 현실을 여러 인물들의 수년간의 삶으로 보여준다. “좋은 꼴을 보여줘야 하는데”라며 매번 노력하는 창균이 형, 보육원에 있는 아이들을 데려오기 위해 애쓰던 두수 형, 그들을 영정으로 만나야했던 감독의 아픔이 느껴진다. 그러나 처참한 현실을 담는 것에 그치지 않았다. 노숙인당사자 모임 ‘한울타리회’의 성장과 갈등으로 영화의 끝을 맺었다. 그의 영화는 홈리스운동의 성장 속에 있었던 게다.

동시대인의 책임감, <망각과 기억2-인양>

<망각과 기억2-인양>은 상하이샐비지의 인양과정을 감시하는 세월호 유가족들의 일상을 담았다. 세월호 침몰현장과 너무나 가까워 배 밖으로만 나왔으면 모두 살았을 동거차도에 있는 것 만으로도 아플 텐데…. 가족들은 왜 싸워야 하는지를 ‘꿈’으로 말한다. 꿈속에서 희생된 아이들과 숨바꼭질을 하는 고 김관홍 잠수사도 꿈으로 잠 못 이룬다.

담담하게 담은 유가족들의 말과 몸짓에서 인양해야 할 것이 무엇인지, 누가 진실을 인양하고 있는지 우리는 깨닫는다. 고 곽수인 님의 엄마 김영임 씨가 핸드폰에 담긴 아들을 손가락으로 쓰다듬는 장면에서, 엄마들이 동거차도의 나뭇가지에 노란리본을 달고 침몰현장을 하염없이 바라보는 장면에서.

“질긴 놈이 이긴다는데 얼마나 싸워야 하는지. 싸우다 싸우다 네 죽음에 대해 못 밝히고 가더라도 아버지 용서해주라”던 고 오영석 님의 아빠 오영환 씨의 한탄은 동시대인의 약속과 책임이 되어야 한다는 호소로 다가온다.

416TV를 방송하고 있는 세월호 유가족 문지성 님의 아빠 문종택 씨에게 남긴 마지막 말로 그를 기억하려 한다. “우리가 뭐하는 사람이지? 우리는 감동을 주어야 하는 사람이야.” 박종필 감독은 자신이 무엇을 하는 사람인지 아는 사람이었다.[워커스 34호]

|

|